Подчинение (лингвистика) - Subordination (linguistics)

В лингвистика, подчинение (сокращенный по-разному СУБОРД, SBRD, СУБР или SR) - принцип иерархической организации языковых единиц. Хотя этот принцип применим в семантике, синтаксисе, морфологии и фонологии, в большинстве работ в лингвистике используется термин «подчинение» в контексте синтаксиса, и это тот контекст, в котором он рассматривается здесь. Синтаксические единицы предложений часто либо подчинены, либо согласованы друг с другом. Следовательно, пониманию подчинения способствует понимание координация, и наоборот.[1]

Придаточные предложения

Подчинение как понятие синтаксической организации тесно связано с различием между координировать и подчиненный статьи.[2] Одно предложение подчинено другому, если от него зависит. В придаточное предложение называется придаточное предложение а независимая оговорка называется основное предложение (= матричное предложение). Придаточные предложения обычно вводятся подчиненными (= подчиненные союзы ) такие как после, потому что, перед, если, так что, это, когда, в то время каки т. д. Например:

- Прежде чем мы снова сыграем, мы должны делать домашнее задание.

- Мы сейчас делаем домашнее задание потому что мы хотим снова играть.

Строки, выделенные полужирным шрифтом, являются подчиненными предложениями, а строки, выделенные жирным шрифтом, являются основными предложениями. Предложения должны состоять как минимум из одного главного предложения, тогда как количество подчиненных предложений гипотетически не ограничено. Длинные предложения, содержащие много придаточных предложений, характеризуются с точки зрения гипотаксис, греческий термин, означающий грамматическое расположение «неравных» конструкций (гипо= "ниже", Таксис= "расположение"). Предложения, которые содержат мало придаточных предложений или не содержат их, но могут содержать согласованные предложения, характеризуются с точки зрения паратаксис.

Главы и иждивенцы

В более широком смысле, подчинение - это отношение, существующее между двумя синтаксическими единицами, при котором одна единица подчиняется другой, а последняя - выше первой. Прилагательное, изменяющее существительное, подчиняется существительному, а существительное подчиняется прилагательному; существительное фраза (NP) то есть дополнять предлога подчиняется предлогу, а предлог - выше NP; предложная фраза (PP), которая модифицирует глагольную фразу (VP), подчиняется VP, а VP подчиняется PP; и т.д. Подчиненное подразделение называется зависимый, а вышестоящий блок - голова. Таким образом, каждый раз, когда две синтаксические единицы находятся в зависимости от головы, возникает подчинение. Например:

- черный собака

- с участием терпение

- чистый ванная

Слово, выделенное жирным шрифтом в каждом случае, зависит от другого слова, которое является его заголовком. Подчинение в этом смысле следует сравнивать с координацией. Два или более единиц согласованы друг с другом, если между ними нет иерархической связи и они имеют одинаковый функциональный статус, например

- [черный] и [коричневый] собака

- с участием [любовь] и [терпение]

- чистый [ванная] и [кухня]

Слова в скобках согласованы друг с другом, и обе координаты подчинены слову, не заключенному в квадратные скобки. Обратите внимание, что, хотя скоординированные единицы не организованы иерархически, они организованы линейно, одно предшествует другому.

Представляя подчинение и координацию

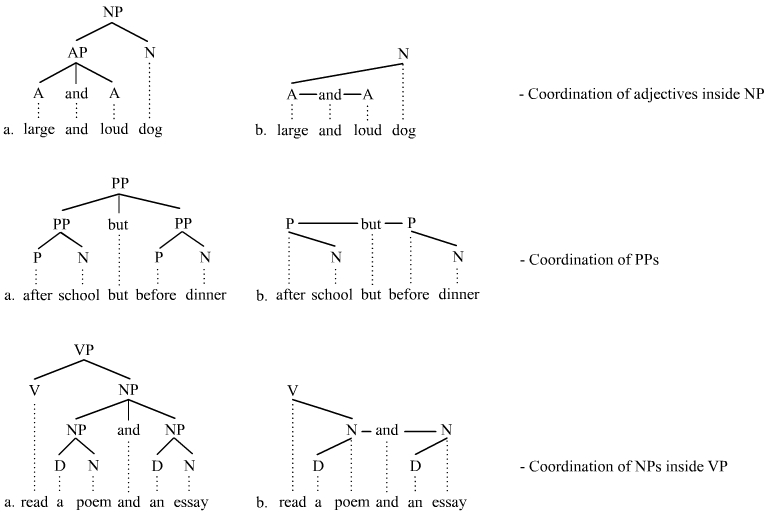

Большинство теорий синтаксиса представляют подчинение (и координацию) в терминах древовидной структуры. Голова помещается над своими иждивенцами на дереве, так что она немедленно доминирует их. Для построения деревьев используется один из двух конкурирующих принципов: либо отношение избирательного округа грамматики фразовой структуры или отношение зависимости грамматики зависимостей. Оба принципа проиллюстрированы здесь следующими деревьями.[3] A-деревья слева иллюстрируют избирательный округ, а b-деревья справа - зависимость:

Избирательный округ показывает подчиненность посредством прогнозов. Одно из двух слов проецирует свой статус категории до корневого узла всей структуры и, следовательно, является главой структуры. Зависимость также показывает подчинение, но это происходит с меньшим количеством узлов в дереве. Голова прямо доминирует над своим зависимым. Эти деревья, иллюстрирующие подчинение, можно сравнить с деревьями, иллюстрирующими координация. Существуют различные предложения относительно древовидных представлений координатных структур. Следующие деревья просто наводят на размышления в этом отношении. Отношение избирательного округа снова показано на a-деревьях слева, а отношение зависимости - на b-деревьях справа:

Деревья участников показывают, что обе части структуры координат проецируются до корневого узла всего дерева, а деревья зависимостей показывают, что каждое слово снова проецирует только один узел. Оба формата представления иллюстрируют равный статус скоординированных единиц, поскольку они находятся на одном уровне; они равноуровневые. С организационной точки зрения подчинение группирует слова вместе таким образом, который включает иерархический и линейный порядок, тогда как координация группирует слова вместе только в терминах линейного порядка.

Заметки

- ^ Подчинение как принцип упорядочивания синтаксических единиц обычно считается само собой разумеющимся; это принцип организации по умолчанию. Координация, напротив, НЕ считается принципом по умолчанию и поэтому была изучена очень подробно. См., Например, Sag et al. (1985), Хадсон (1988, 1989) и Осборн (2006).

- ^ Относительно подчинения как принципа организации между статьями см., Например, Chisholm (1981: 136f.).

- ^ Деревья на основе избирательных округов соответствуют ранним Трансформационная грамматика, а деревья, основанные на зависимостях, можно найти, например, в огромной коллекции эссе по грамматике зависимостей и валентности в Ágel et al. (2006).

использованная литература

- Агель В., Людвиг Эйхингер, Ханс-Вернер Эромс, Петер Хельвиг, Ганс Херингер и Хенниг Лобин (ред.) 2003/6. Зависимость и валентность: международный справочник современных исследований. Берлин: Вальтер де Грюйтер.

- Чисхолм В. 1981. Элементы английской лингвистики. Нью-Йорк: Лонгман.

- Хадсон, Р. 1988. Координация и грамматические отношения. Журнал лингвистики 24,303–342.

- Хадсон, Р. 1989. Гаппинг и грамматические отношения. Лингвистика 25, 57–94.

- Осборн, Т. 2006. Параллельные союзы. Studia Linguistica 60, 1, 64-96.

- Саг, И., Г. Газдар, Т. Вазоу, и С. Вайслер, 1985. Координация и способы различения категорий. Естественный язык и лингвистическая теория 3, 117–171.